ゴリゴリのMayaアニメーターのおれがblenderを使用する際やったことメモ

2024.04.18 更新

あくまでメモ。未解決のもの、もしかしたら誰か教えてくれるものかもしれないものはマゼンダに

!!!注意!!!keymap は preferences であらかじめ Auto Save Preferences でセーブされるけど、ウィンドウの大きさ、場所、add on の一部は File > Defaults > Save Startup file しないと保存されない。

また、Save Startup file は現在作業中のデータも保存されてしまうのも注意。クリーンなシーンで保存すること。

■

・Edit > Preferences > keymapで Industly comptible 選ぶ。これで大体Mayaのショートカットになる

・Tool bar(T)のショートカットを ctrl+[ から Tに。その際、object mode set tool by name のTショートカットが重複しているのでチェックを外した。side bar(N)のショートカットをctlr+]から Nに。

・graph editor はショートカットでは出せないが、ウィンドウの左上(または右上)にカーソルを持っていくと、カーソルが✛の形になるので「 Shiftキー + マウス左ボタンドラッグ 」で別ウィンドウ化ができる。もしくはウィンドウの空きスペースで右クリ→ Duplicate Area into New Window

・どうやらblenderではwindow が別れていたらマウスオーバーしてても次の作動に1アクション(オペレートしたいウィンドウを選ぶ作業)挟んでしまう。なので全部同じウィンドウ内にセッティングしていたほうが良い。これ地味に不便だ…でもなんか3.6では修正されてるらしい。

・選んでるものだけ表示させる方法 shift + I

・スクリプトをショートカットに割り当てるアドオンはhttps://github.com/snuq/Script-Shortcut

・コマ送り(alt + . alt + ,)も割り当てた。各ウィンドウごとに割り当てる必要がある。名前は Frame Offset。Delta に 1 か -1 で進むか戻るか決まるみたい。

■Motion関連

・non-weighted Tangent はない。致命的。blender Foundation 側に確認するとその機能追加以前に直さなければならないところがあると。さっさとあきらめて慣れるしかなさそう(20240418)

・Sets 機能もないのも致命的>project studio Q さんが Maya の Sets 機能に近いものを配布してくれている。(20240418)

・移動値が無いキーのみを削除する方法( https://win-graphic.com/post/maya-05 )> ない でも上記機能的なものは Clean Channels が近い >shift+dに割り当てた)https://blendermarket.com/products/delete-static-channels

・タイムラインをframe range設定内でのみ移動させる方法

・タイムラインで設定した範囲を表示させるのは “A” Mayaショトカの全体表示ね

・リグを動かしたときに出る左下のウィンドウを消すには view > Adjust Last Operation のチェックボックス外す。Graph editor でも同様に外しておく。ウザいので。

・キースケールは グラフエディタ内で r おして、そのあと xかyで一軸に沿ってスケールできるようになる。

・グラフエディタでキーを選んで動かすときにイチイチXかY押してからじゃないと一軸で動かない。Maya みたく shift +MMDで出来ないか?

・あとキーを選んで移動(W)を押したらすぐに移動するのもイラッと来る…移動に切り替わるが MMD するまで動かないようにする設定はあるか?

・選択したボーンもしくはオブジェクトの数値をゼロにしたい場合は alt +w(r,s)を押せば移動(回転、スケール)はリセットされる。

・マニピュレータのサイズ変更はこのスクリプトを使用。keymap の”+” “-” に割り当てた。https://github.com/L0Lock/GizmoTools

・グラフエディタ編集時、チャンネルをクリックしたもののみ表示させる方法

・Mayaみたくオブジェクト選んだらチャンネル全てが Graph editor に表示されない。タブをクリックしないと出てこない。設定あるのか?

・preferences の Animation > F-Curves の Default interolation はBezier, Default Handles は Aligned に。と思ったけどまだ正解が正直まだ分からん。頼むから Non-weighted tangent 搭載してくれ!

・コンストレインしたものをベイクするには Object>Animation>Bake Action で Visual Keying にチェック。そのあと動きが乗算されるので、child of のコンストレインを消すかオフにするのを忘れずに

■カメラ関連

・カメラビューでオペレートする場合

・マウスドラッグのTUの上下左右の設定はない。反応するのはマウスを上下(手前奥)に動かしたときのみ

・quad view はこの設定で。どれもパースビューなどに切り替えられる。https://blender.stackexchange.com/questions/18320/how-to-change-the-default-views-of-quad-view

・set active camera に気をつけること。カメラを中心にその他オブジェクトが動くことになる。

・カメラのプロパティやセンサーサイズなどは N キーで出てくる奴じゃなくてカメラマークがあるタブの camera property のなか。

■スクリプト関連

・スプリプト実行はtext editor にコピペして再生ボタン

■レンダリング関連

・antialias の切り方は preference > viewport > quality を no anti- liasing 、overlay, edit mode のチェックを外す

6月.13.2023

CG-ARTSさんとお話ししました。

CG-ARTSさんと前回のピキり記事 を発端としたアニメーション実技試験の取り組みに関してお話ししました。公に載せられないこともあるので、大きく下記にインタビュー形式としてまとめました。

K=熊本 CGA=CG-ARTSさん CG-ARTSさん主催のアニメーション実技試験2022

K 試験の目的は?

CGA アニメーター志望の学生の実力を測ることと、アニメーション技術の向上を目的として考えています。

具体的な内容としては、動画を提出してもらった後にプロからのフィードバックシートをお返ししているのですが、毎年度改良を重ねておりまして、2022年度からは基礎評価の項目を拡張したり、いいね!評価企業の参加数を増やしたり、各社の総評を掲載したりと、そのフィードバックシートを見て、さらにクオリティアップできるような取り組みをしております。今年はリテイクチャレンジ制度もスタートしました。

K 絵コンテの通りに作るということを採点の重きに置くと、只の使い捨て作業者を探しているようで印象悪く感じる人もいるかも。おれのようなひねくれものが。

CGA もちろんそんなことはなく、この試験は基礎点、企業点、いいね評価と評価軸がいくつかある中で、コンテの意図に沿っているかを確認する項目もあれば、コンテの行間を読む必要のある項目も設けております。 やはりコンテに書いてあることだけ表現しても、表現として足りない面もあるので、コンテの行間を読む力も大変重要なことだと考えています。 先の目的の通り学生アニメーター志望の子たちのお手伝いが出来ればと思うので、そういった印象を与えないように「コンテの通りに作ることを一番の目的(採点が高くなる)とする」を全面に出すのではなく、行間を読むことも重要ということも、次回以降の試験内容でどう発表すればよいか、企業様と相談していきたいと考えております。

K 今回の自分のイチャモンで、じゃあ絵コンテではなく字コンテベースにすればいいとも正直言いきれない ですよね。ゴリッと参加者が減りそうなので。理由は字のみだと、そもそもどういった絵を作るのが正解かわからない子が試験に参加できない、しようとしないと思うから。

ちなみに実技試験の学生の人たちには絵コンテから動画を作ったのは初めて、絵コンテというものがあるのを知ったのが初めて。という方も少なからずいたそうですね。

CGA そうですね。実際「初めて絵コンテをみて作る」という方も多くいらっしゃいました。字コンテのみだと難易度が高くなることで、やってみようという方が減り、多くの学生の方たちにアニメーションの仕事、現場の仕組みを知って頂くことが難しくなる。なので、絵コンテベースを次回も採用していく形は変えずにと思っています。絵コンテ→動画という基礎をやはり体験しているのとしてないのとでは、プロの現場に行ってからも、現場の人も学生もお互い大変困ると思うので。

K ですね。あとはやはり、コンテをそのまま再現することが正解、という印象を学生たちに与えないことが重要になってくるのではないかと。

CGA そうですね。大変重要な部分なので、そこも合わせて次回更に試験を練っていければと思います。

K 自分みたいに「想像力を鍛えるのが先」派と「基礎を固めるのが大事」派はニワトリが先か卵が先か論と同じで、決着がつくことは無いのですがどっちも大事だと思っています。CG-ARTSさんは「基礎を固めるのが大事」とお考えの上、実技試験をやられているかと思うので、そこも大事だと思うので今後も試験を楽しみにしております。

CGA ありがとうございます。色々な意見を頂くのはほんとに大事だと思っておりますので、いつでも言っていただければ嬉しいです!貴重なご意見ありがとうございます。

ざっくり書くとこんな感じでしょうか。話した感じ、CG-ARTSさんはとても真摯に業界の教育と向き合っているように感じました。

また、これは前から言われてることですが「すべての学校にいい先生がいるわけではない」ので、CGアニメーターになりたいがどうしたらよいかわからない。という人たちに少しでもこういったイベントがあることが届けばいいなと。そういう意味では件の記事が結構人の目に触れたことはよかったかな、とは思います。

CG-ARTSさん、とんだ交通事故にあったのにも拘らず真摯に対応してくださりありがとうございました。

熊本

3月.20.2023

コンテベースのコンテストにおれがピキる訳

どうも。CGアニメーター兼株式会社BIGFOOT代表の熊本です。2017年のこの記事 でもアニメータードラフト会議についてピキッてましたが、あれから数年、まだコンテベースのコンテストが行われてたのにビックリしたので、思いのたけを書きたいと思います。

ていうかアニメータードラフト会議の尺まだ45秒とかだったんすね。しかもコンテベース。

…ピキッ

まあ今回はこちらのコンテベースのコンテスト記事(試験と銘打ってはいますが)を中心にお話ししていきます。

CG-ARTS様主催 アニメーション実技試験2022

ちなみに最初に断っておくと、アニメーションコンテスト自体はおれは全く反対ではないです。むしろ賛成。大賛成です。CG-ARTS様イベント開催誠にありがとうございます。

ただ!!!

募集内容が文字ベースじゃダメなのん?てことなんですよ。理由は下記のとおりです。

①兎に角最近の若い子たちはもうメッチャクチャ素直なので、絵コンテで先に「答え」を見せてしまうと、若者たちはそれしか出してこない。素直だから。それって果たしてクリエイティブなのか?

②結果同じような動画を繰り返し審査することになる。 審査員たちの苦痛は容易に想像できます。もしかしたらここで若者に「今の若者はどれも同じような奴ばかりだな‥」という印象を持たれるかもしれない。いやアンタらが決めたことやん。と突っ込みありそうですが、募集内容を考える人たちと審査する人たちは別ですよ。多分。

③審査結果発表の動画も似たり寄ったり。若者たちは達成感を感じられないのでは? また、数ある動画がそんなに違いがないことに面白みを感じるか?もしかしたら「同じようなものが上位に入っている…よくわからない業界だな」という印象を持たれるかもしれない。

④オーディエンスが動画群を見てて全く面白くない。下手したら3 本も見ないのでは。

上記4つの理由からおれはコンテベースに「デメリットしかないんちゃう?」と思ってます。

コンテ通りにあげてくる能力の何が問題なの?という方もいらっしゃるかと思います。ハイ!そう思ったあなた!自分たちがいる業界はどんなとこでしたっけ!?

我々がいる業界はクリエイティブ、モノツクリする範疇の中にありますよね??おれたちってただ言われただけのモノ作ってりゃいいだけの存在でしたっけ???AIがあーだこーだ勢いを増している中、そんな「言われただけのモノしか作れない人」ってどうなると思います?それ未来ありますかね?

それでもコンテを見せ、その通りに上げてくる人を高得点とする、というコンテストを続けるのはお互いの未来を考えず、都合のいい使い捨て作業者を求めている感じがして、印象悪く感じます。 おれの被害妄想でしょうか。

おれたちはクリエイティブな、面白い映画、映像、ゲームに魅かれてこの業界に入ってきたはずです。コロナ禍で希薄になりがちですが、チームでモノづくりしていく業界ではなかったでしょうか?面白いものを、楽しいものを作る、そういう業界ではなかったか?言われたことだけやってくれる作業者を主に求める業界だったのか?

ちょっと話が大きくなるかもですが、日本の人口減少は避けられません。ということは業界の縮小、アーティスト数の減少も避けられない。そんななか、ただ言われたことをやる人を求めるのは間違ってないですか?また危険だと思うことは、若者らは素直なので「これが求められている、これが正解なのだ」と思いこんでしまうことです。

今の若者らは本当に素直です。不安に思うくらいに。そんな素直な子らが大人の都合で時間を無駄に使われているのは心苦しい。とか書くとおれがまるで若者の味方みたいに勘違いする方もいらっしゃるかもですが逆ですよ。おれ以外のCGアニメーターは全てライバルであり、商売敵です。

互いに切磋琢磨して高まっていきましょうよ!アニメーションで殴り合おうよ!! この業界、本来は魑魅魍魎ばかりでマジ楽しいんすよ!

業界片隅のイチアニメーターが叫ぼうが何も変わらないと思うし変えようとも思ってませんが、長いことお世話になっている業界がこのままゆっくりと腐り、よどみ、暗く、面白くない、魅力のない業界になっていくのはとても嫌なので書き残しておきたいと思い、ピキッた理由を書かせて頂きました。

面白い、楽しいものを作るには自分が楽しいと思えるものを作らないといけないと思いますよ。

あ、ツィッタにも書きましたが、ただ言いっぱなしだと無責任だしフェアじゃないかなと思うんで、もしCG-ARTS様のアニメーション実技試験が文字ベースになり、かつ10秒以内になったらおれ参加したいとおもいます。ペンネームで。よろしくお願い致します。

熊本

↓「文字ベースつってもどんなんがいいんだよ。」というかたに。

第一回アニメータードラフト会議(2015年)

株式会社カラーアニメーター採用試験(2014年)

3月.16.2023

BIGFOOTが考える、プリビズ制作の大きなメリットのひとつ「士気上げ」に関して。

BIGFOOTでは切り込み隊的にプリビズ(※1)を作っていくのが得意です。

3Dモデルさえあれば、勝手にリグ(※2)を入れプリビズを作って行ったりもします。たまに無くても作ります。

脚本でこういう文があったとします。

「昼。ビル街。街に現れる怪獣。ヒーローがどこからともなく現れ、 格闘する。取っ組み合いの格闘。」

たった2行ですが、ポスプロ(※3)班はさてどうしたものかと頭を悩ませます。

・怪獣たちの大きさは?

などなど。2行から想像されることはもっとありますが、普通だったら絵コンテ(※5)が出来上がるまで待ちます。が、BIGFOOTはこの“待ち”が兎に角嫌い ”待つ”ことは結果作品のためによろしくありません。

てわけでこちらが先の脚本の例文をもとに、勝手に作った(らどうなるか)動画です。この時、極力時間をかけないように、サクッと作ります。この動画はアニメーションに多少時間がかかっているほうではありますが…

こちらのモデルは怪獣モデルを田島光二氏 に、ヒーローモデルを森田悠揮氏 に提供して頂いたものです。ありがとうございます。

こうやってビル群に立たせて、動かし、カメラを覗くだけでも雰囲気がわかると思います。シン・ゴジラでもシン・ウルトラマンでも行われた「アングルを探る」、という作業ですが、最も楽しいパートの一つだと思います。単純にちょっとテンション上がりますよね。

↓ちなみにアングルを探るとは?具体的な動画

なんてことをやりながら出来上がったプリビズ動画を、何かの打ち合わせの終わった後、雑談レベルで監督やプロデューサーなどに見てもらいます。そうすると色んな反応が返ってきます。

「どれくらいの都市なのか(東京ならどこらへんなのか)、身長はこれぐらいにしましょうとか、足元に車を置いて破壊させるのはどうだろう?とか。車が必要であればこのモデルを作る必要がある、体重で壊れるアスファルトを見せたい、今度は破壊光線が見てみたい」などなど…色んなことがガーッと動き出すのを感じます。

アーティストというのは、ジャズセッション的に「お、そう作ってくる?じゃあこのアイデアを入れるともっと面白くなるとおもう」と、お互いを高めあっていくことが楽しい人種でもあります。 士気が上がる、より作品が面白くなる。

・シーンのコンセプト、方向性がわかる

などなどがプリビズのメリットとして挙げられます。

特に最後の一つの、「スタッフの心の余裕。ストレスレスの現場」 やることが明確になることにより心に余裕が生まれ、さらに良いアイデア、気配り、自分の状況を俯瞰で見れるようになる。

何はなくとも無理やり道を切り開くことによってわかることもある。プリビズの大きなメリットのひとつです。

BIGFOOTのプリビズへのアプローチはちょっと道をそれていると自覚していますが、まあいいんじゃないっすかね、こういうプロダクションがあっても(無理やりのシメ)。

それでは皆さん、楽しいプリビズライフを!

※1

背景モデル

11月.18.2022

または私は如何にして HUD がプリビズのカギとなりえると気づいたか

株式会社BIGFOOT代表の熊本です。この度は HUD custom tools への反響、誠にありがとうございます。HUD custom tools のDLと記事はこちらです。

手前みそではありますが、プリビズでのHUDの重要性についての記事を書かせて頂きます。

目次 ①一番最初に聞くのはカメラの種類 ②何故カメラ速度を知る必要があるのか ③何故高さ、広さを知る必要があるか ④何故物体の速度を知る必要があるか

①一番最初に聞くのはカメラの種類

プリビズの仕事が来たとしましょう。自分の場合は必ず聞くことは「カメラは何を使用される予定ですか?」です。何故かというと、カメラのレンズは aperture size (センサーサイズ)でかなり違ってしまいます。

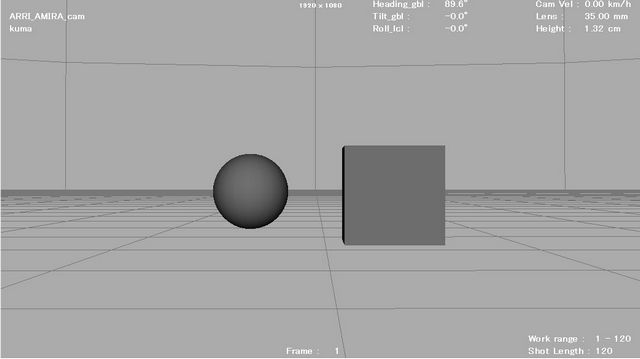

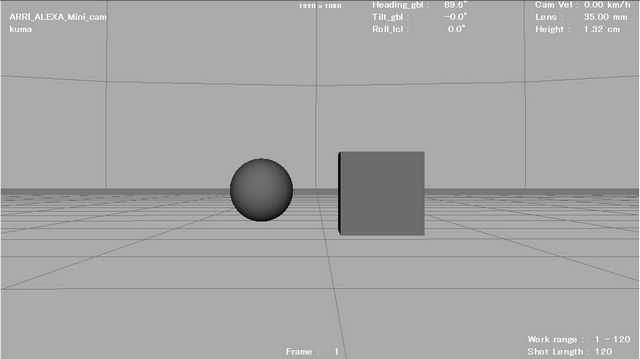

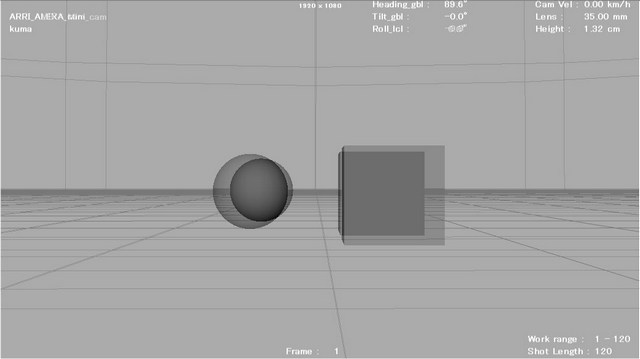

例えば、同じレンズ 35mm でも、

ARRI AMIRA の2.8K(2880×1620)のアパチャーサイズ 0.935 in x 0.526 in

ARRI ALEXA Mini のアパチャーサイズ 1.112 in x 0.715 in

比較

これだけ違うと、せっかくプリビズが決まって撮影が進んでも、「あれ?なんか違くね?」てことが現場で起こり、余計な時間(お金)が発生してしまいます。これを出来るだけ防ぐのもプリビズの役目です。

カメラについてもっと詳しく知りたい方は、k.naoki さんのこの記事 が基礎として良くまとめられています。

また、「カメラ名 aperture」とかで検索すればカメラのアパチャサイズは割とすぐわかります。

②何故カメラ速度を知る必要があるのか HUD: Cam Vel

CG空間は全てが自由です。空気もなければ重力もない。秒速100万キロも余裕です。でも現実世界はそうもいきません。

実写の現場に行ったらクレーンやドリー、レールなどの機材を目にすることがあるかと思います。これらは人力で動かしています。つまり、限界速度があります。こちらの特機機材のリスト に書かれている、Max. Speed などがそれにあたります。

カメラ速度を知れば、速く動きすぎてたらここは早回しにしようなど、事前対策が組めます。また、事前に特機の組み方やチョイスも出来ることになり、非常に時間の節約ができます。今はドローンなどもありますし、カメラ速度が撮影前に可視化されることは非常に重要となってきます。

③何故高さ、広さを知る必要があるか HUD: Height

これはスタジオ撮影や特機の限界高度が関係してくる話です。スタジオ撮影時、あたりまえですが天井があります。ということは、限界高度があります。

といっても、ほんとの限界高度より半分ほど低く見積もっていたほうが経験上うまく事が進みます。特機の限界高度もありますし。そういった理由から、カメラの高度を知ることもまた、プリビズでは重要になってきます。同様に、スタジオの広さ(セットや撮影可能範囲)、ロケ地の候補があればその情報も事前に入手しておくと、プリビズ制作はさらに精度を増し時間の節約になります。

④何故物体の速度を知る必要があるか HUD: Velocity Node

例えば車の速度とか、シン・ゴジラの第二形態のような生物の時速など、ありとあらゆる物体の速度を知ることは演出やエフェクト班などへのケアが出来、意外と重宝したりします。あとまあ単純に面白いです。

現場によっては1シーンに複数台カメラを置くことも、フルCG作品であれば何百とカメラを置くこともあります。そうするとデータ管理も難しくなっては来るのですが、そこでシーン名とカメラ名を表示させておけば管理もしやすくはなってくると思います。

どこから、どれくらいのものを、どんなアングルで撮っているのか。を数値化出来る

さて、ここまで正確さや実写でのルールを書き連ねてきましたが、そのすべてを知ったうえでそれらのルールを破り、好き勝手やりましょう。凡庸な映像に人は魅かれません。

今回は以上となります。また気が向けば何か書くかとは思います。

それでは皆様、楽しいプリビズライフを!

熊本

4月.05.2021

HUD custom tools v1.00 公開

株式会社BIGFOOT代表熊本と申します。

この度、Maya限定ではございますが、スクリプト 「HUD custom tools」を公開させて頂きます。特に、プリビズ制作には強力なツールになると思います。

Maya2017-2020 までは動作を確認しております。

HUD custom tools ファイル(pdf取説付き)

著作権・使用許諾につきまして HUD custom tools は Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます。

HUD custom tools v1.00 紹介動画

HUD custom tools 取説 (pdfのみ。上のzipファイルに同封されています)

このスクリプトはプリビズ仕事をするにあたり、Maya標準の機能では撮影隊及び美術部などのプロダクションチームに必要な情報を載せられないため作りました。After Effects などの合成ソフトでテキストを載せるという方法もありますが、手間も時間も無駄に感じます。

「このカメラの高さどれくらい?」「この車の速さってどれくらい?」「この動画のシーンデータはどこだろう?」などという無駄を無くすのに有用なスクリプトだと思います。

そして、この度スクリプトを開発して頂いたのはリブゼント・イノベーションズ株式会社 BACKBONE事業部 さんとなります。バックボーンさん、色々と無理を聞いていただき誠にありがとうございました。皆様、リグ開発やツール開発の際は是非!そして、是非 Blender 版 や 3ds Max 版などお願いしましょう!

バグ報告、要望などありましたら、お気軽に弊社メールフォーム からお送りくださいませ。返信は出来ないかもしれませんが、ありがたく拝見させて頂きます。また、スクリプトに関するアップデートなども弊社SNSアカウント などでアナウンスすると思いますので、よろしくお願い致します。

ちなみに今発見されてるバグは「2バイト文字をシーンパスに使用しているとシーン名が表示されない」です。が、これはほっておいてもいいかなあ…

そしてもっとプリビズ流行ってほしいですマジで。日本のVFX業界がこのコロナ禍で、元々リモートに親しみのあった海外のVFX業界から更に引き離されているように感じます。プリプロダクションの厚みが決定的に違う海外にまず近づくには、プリビズは避けて通れない部分だと思います。

とかこういう話題書くと長くなりそうなので、とにかくHUD custom tools を何卒よろしくお願い致します。またどこかのタイミングでプリビズに関して書ければと思いますが、いつになることやら。ちなみに過去に書いた記事はコチラ です。お時間あるときにでもぜひ。

それでは皆様楽しいプリビズライフを!

株式会社BIGFOOT代表兼CGアニメーター熊本周平

※免責事項※ 本スクリプトを使用による、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証も行っておりません。 本スクリプトのご利用により、何らかの不都合や損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負うものではありません。 自己責任でご使用ください。何卒よろしくお願い致します。

4月.01.2021

アニメータードラフト会議に挑戦する学生・ジュニアの方たちへ

どうも株式会社BIGFOOT代表の熊本と申します。

今回の記事を書こうと思ったのはアニメータードラフト会議の課題がプリビズの有用さをお伝えするにちょうど良かったので(運営の皆様すみません)、乗っかる形で大変恐縮なのですが書かせて頂きました。今回の記事は大きく分けて2つの項目に分けて書いていきます。

①アニメータードラフト会議に関して思うこと ②長尺のアニメーションをクオリティ高く仕上げる方法

プリビズの有用さのみ知りたい方は②から読まれることをオススメします。

①アニメータードラフト会議に関して思うこと

最初に断っておきますが、僕はこのイベントをまだ未発掘の才能ある若人が気軽に参加できる、大変素晴らしいものだと思っています。まず、アニメータードラフト会議とは何ぞや?というかたに。こちらのサイトで確認が出来ます。

第一回目http://www.too.com/atsuc/2015/draft.html http://www.too.com/atsuc/2016/draft.html http://www.too.com/atsuc/2017/draft.html

第一回目から第三回目までの要項を見て、プロの現場で働いている皆様には「ん!?」と思った方も多いかと思いますが、年々難易度が倍増しています。第一回の15秒以内、キャラ1人に対し、今年なんて45秒以内、キャラ二人です。この物量は、アニメーター個人の技量を測るのには少々長いのです。

プロのアニメーターは大体2,3秒のアニメーションを見れば制作者の技量は分かってしまいます。10秒もあれば制作者の動きに対する意識、知識、技量、はたまたレイアウト能力、編集能力までわかります。逆を言うと、それ以上はほぼ見ません。初めの2,3秒で判断して見るのをやめる人もいます。学生の方にはシビアかもしれませんがこれが現実です。

話を今年のドラフト会議に戻します。45秒以内というのは本来10余秒で十分判断できるものを、余計に35秒も作らせてしまうことになります。それはつまり、コストの無駄使いになってしまうのです。本来なら100%の能力を見せれるはずが、尺が長い為に50%まで落とさざるをえない、ということもありえます。(ちなみに制作期間は第一回目からほぼほぼ変わってないようです)

もしかしたらドラフト会議への参加者が増えてしまった為、ふるいにかけるために難易度を上げていったのかもしれません。が、それは今人材が枯渇しているこの日本で、本当に必要なことでしょうか?

でもまあ、今回決まってしまったものはしょうがないので、それでも45秒に取り掛かろうとする勇敢な学生、ジュニアの方々に、長尺作品をクオリティ高く上げる方法の一つを次に書きます。

②長尺のアニメーションをクオリティ高く仕上げる方法

学生とやりとりしていると、大作を作ろうとして途中で断念してしまう、という人が多く見受けられました(まあ僕もそうでしたが)。

問題は全体像が見えないから 、つまり終わりが見えなく、モチベーションが保てないからにつきます。ではどうするか?早期に全体像が見えるようにすればいいのです。そう、みんな大好きプリビズ です。

プリビズとは?ここで説明するのはめんどいので各自ググって下さい。

ドラフト会議第三回目の課題のプリビズを作ってみました。制作時間を計ってみたら1時間半ほどでした。休憩も入れたら2時間でしょうか。

いかがでしょうか?コンテのみでは分からなかった全体像が見えてきませんか?

そして、あそこはこうしたいな、あそこに力を入れよう、ここに簡単なエフェクト入れてみよう、ここのキックは派手にしてみたいな、ここは走りのループで行けるな・・・などなど、妄想が膨らみませんか?ワクワクしてきませんか? このワクワク、妄想こそがプリビズ制作の最も大きい目的 だと自分は思っています。そして、全体像が見えることによりモチベーションが保てます!

そしてそして、モチベーションが保てる、やる気が出る、というのは、クオリティアップにも繋がるのです。45秒が怖くなくなります(このプリビズは34秒ですが)。

最初の1ショットをゴリゴリに作り始め、あとに行くにつれ時間が足りなくなる、という学生を多く見てきました。そうではなく、たかだか数時間で全体像が分かるプリビズを作り、残り数百時間をただただクオリティアップに集中したほうが、作品をクオリティ高く作りきる道につながりやすい のです。

でも、何でボックス?フリーリグでやればいいじゃん、と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、学校の環境によってはフリーリグがリアルタイムで動かないスペックのPCのところもあるのです。あくまで今回のプリビズのコンセプトは「全体像を短時間で知る」こと。リアルタイムでアニメーションの肝であるタイミングを知れることは何より大事なんです。ですので、必ずリアルタイムで動く最低限のポリゴンで全体像をいち早く(面白く)なるように仕上げられるように注意しました。

今回、playblast は最後の一回のみで、作業中は一度も playblast してません。リアルタイムでタイミングを確認できるのはアニメーターにとって重要なのです。

さて、今回の記事は以上です。長々とお付き合い頂きありがとうございました。少しでもアニメータードラフト会議に挑戦する皆さんのお力添えが出来ると幸いです。すばらしい才能が見れるのを楽しみにしております。

アニメータードラフト会議第四回目は尺・難易度共に第一回目に戻ることを期待して。

7月.07.2017

プリビズメモ。プリビズで出来ることはもっとあるはず。

プリビズの目的 「その作品に携わる全ての人達の士気を上げること」 である。

士気が上がればおのずと仕事は早くなり、映像に対するアイデア提案も期待でき早い段階で追加予算獲得の説得材料にもなる。

プリビズチームの責任は意外と大きいのである。

以下今までプリビズ作業をしていて気付いたことをメモしたリスト。

1 、カメラの行動範囲の明確化。空撮であればヘリの法的物理的高度限界、建物とヘリとの法的距離限界をCG内で絶対厳守するリグ、システム。

2 、1をさらに正確にするためには正確な土地情報が必要。建物、ビルの高さ、道路の幅などロケーションを脚本から割り出し迅速にロケ先の3Dモデルを用意する。モデルは東京だったら確か精度の高いものが売られていたはず。

3 、レンズ情報、カメラの位置、角度などのスムーズな情報共有化。プリビズ動画の文字から自動的に表計算ソフトなどに落とし込めると理想なんだけど、そういうものはあるのか??いやそもそも 3D ソフト上で全てHUD表示させるべきものなのかも。HUDの詳細は後述。

4 、プリビズの動画上に出て欲しい情報(HUD)は以下のとおりである。

担当者名 ショットナンバー ショットバージョン(シーンデータナンバーと同期) 作成日付 カメラレンズ カット尺 フレームナンバー カメラ高度 カメラ角度(THR) カメラ速度(mph,kph?)

5 、現実世界のカメラのレンズは決まっているものが多い。19.74929mm のレンズなど存在しない(フルCGの作品は別)。カメラリグにあらかじめフォーマットを仕込んでおくのが理想。ただ、Mayaでオペレートしやすいように移動回転などはビュー上から行えるようにするのが必須。

6 、CGソフト上では現実的なカメラの動きを心がける。カメラの速度などが画面上に出るのが理想。現場の撮影舞台で出来ないような無理な動きはしないように。

7 、どうしても欲しい絵が現実の物理法則を無視しなければいけない場合、必ず画面に表記(フルCG検討、撮影方法検討など一言コメントをつける)

8 、ひとつの演技場所を勝手に変えない。エフェクトやライティングなどに影響する。どうしても移動しなければならない場合は理由とメモを添える。

9 、プリビズ制作の人数は無駄に増やさず一つ屋根の下で短期間で行うことが理想。2時間ものだったら10人前後で3ヶ月以内。○○○○万以上はかけたくないところ。(値段を表記するとめんどくさいことが起こる可能性があるので伏せました)

10 、演出の知識、撮影機材の知識、演技指導の知識など、CGにはあまり縁のないスキルがスタッフには求められる。出来れば監督をトップとして、プリビズディレクター、アニメーター兼レイアウトアーティスト、モデラー、エフェクトアーティスト、TD、制作進行は腕利きを揃えていたい。ここは少数精鋭で固めるべきところ。下記にそれぞれの撮影現場での役割を記す。

プリビズディレクター(1名)

アニメーター兼レイアウトアーティスト(2名)

モデラー(3名)

エフェクトアーティスト(2名)

制作進行(2名。内1名は補佐)

TD(1名)

作品の規模によって人数が増えるのは好ましいが、それによる情報伝達の遅延・誤解などが生まれる場合があるので注意が必要。

11 、最も重要だといえるがせっかく上記のルールを守った上で精度の高いプリビズが出来ても現場に伝わらなければまったく意味が無いし予算をドブに捨てるようなもの。プリビズチームとシューティングチームの円滑な関係が必須である。

12 、プリビズ作成時のルールは徹底することが必須だが所詮人間がやることなのでなるべく自動化を取り入れること。ショットナンバー、シーンデータ、カメラ命名規則、101f スタート、などなど。

13 、プリビズを作成するCGソフトとポスプロ作業と共通してるほうが好ましいが、難しい場合はルール決めを徹底すること。それでもルールを守らない外注先が出てくる場合はもちろんあるので根気強く注意をすること。大体1ヶ月ほどでルールを守るようになってくる。

最後に。日本でのプリビズ文化はまだ生まれてもいない状態に等しい(と思ってます)。現場の人達には疎まれることもあるし、もしかしたら怒りをぶつけられることもあるかもしれない。ただただ「作品」そのもののためにくじけず仕事を全うすること。

熊本周平

10月.13.2016